指名検索広告は、自社のブランドを検索するユーザーを確実にサイトへ誘導するための重要な施策です。しかし、指名検索広告の効果は業界や競争環境に大きく左右されるため、SEOとのバランス調整や最適な入札戦略の構築が不可欠です。

株式会社ゴンドラは、検索連動型広告(リスティング広告)の運用経験者男女60名を対象に、指名検索広告に関するアンケート調査を実施しました。

本記事では、指名検索広告の出稿状況や活用目的、競合対策のポイントについてデータをもとに紹介します。「指名検索広告を出稿するべきかどうか」「競合に対してどのような対策を講じるべきか」について迷っている企業は、ぜひヒントにしてみてください。

INDEX目次

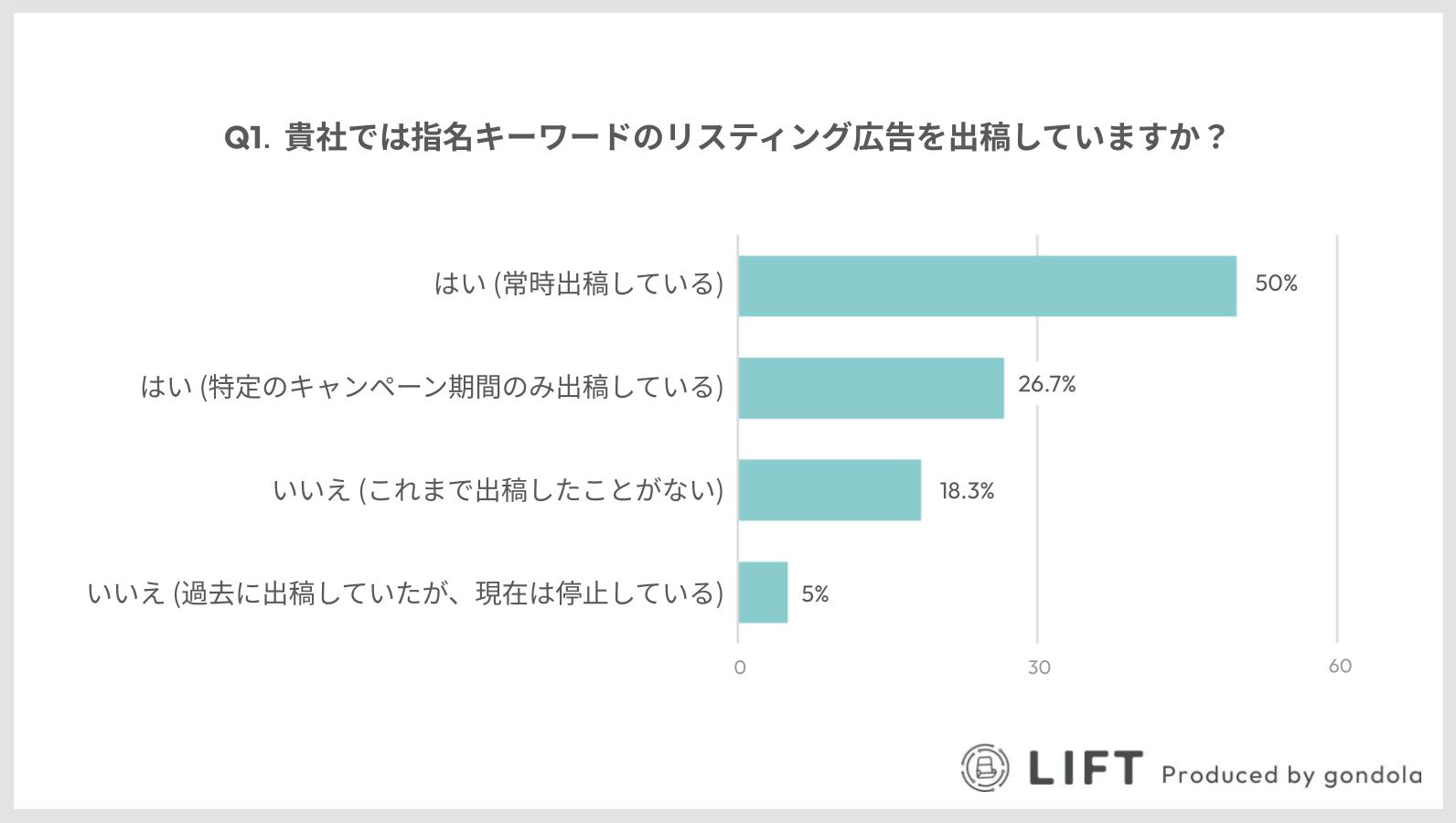

指名検索広告を出稿している企業は76.7%

「貴社では指名キーワードのリスティング広告を出稿していますか?」という質問に対する回答結果は、上記のとおりでした。

この結果から、全体の76.7%が指名検索広告を活用していることがわかりました。そのうち、常時出稿している企業が半数を占めており、指名検索を重要な流入チャネルと位置付けていることが推察されます。

一方で、23.3%の企業が「指名検索広告を出していない、または過去に出していたが停止している」を選択。指名検索ユーザーはすでにブランドを認知しているため、オーガニック検索で十分と考えている企業が一定数存在すると考えられます。

指名検索広告を出稿する主な理由|競合対策が最も多い理由に

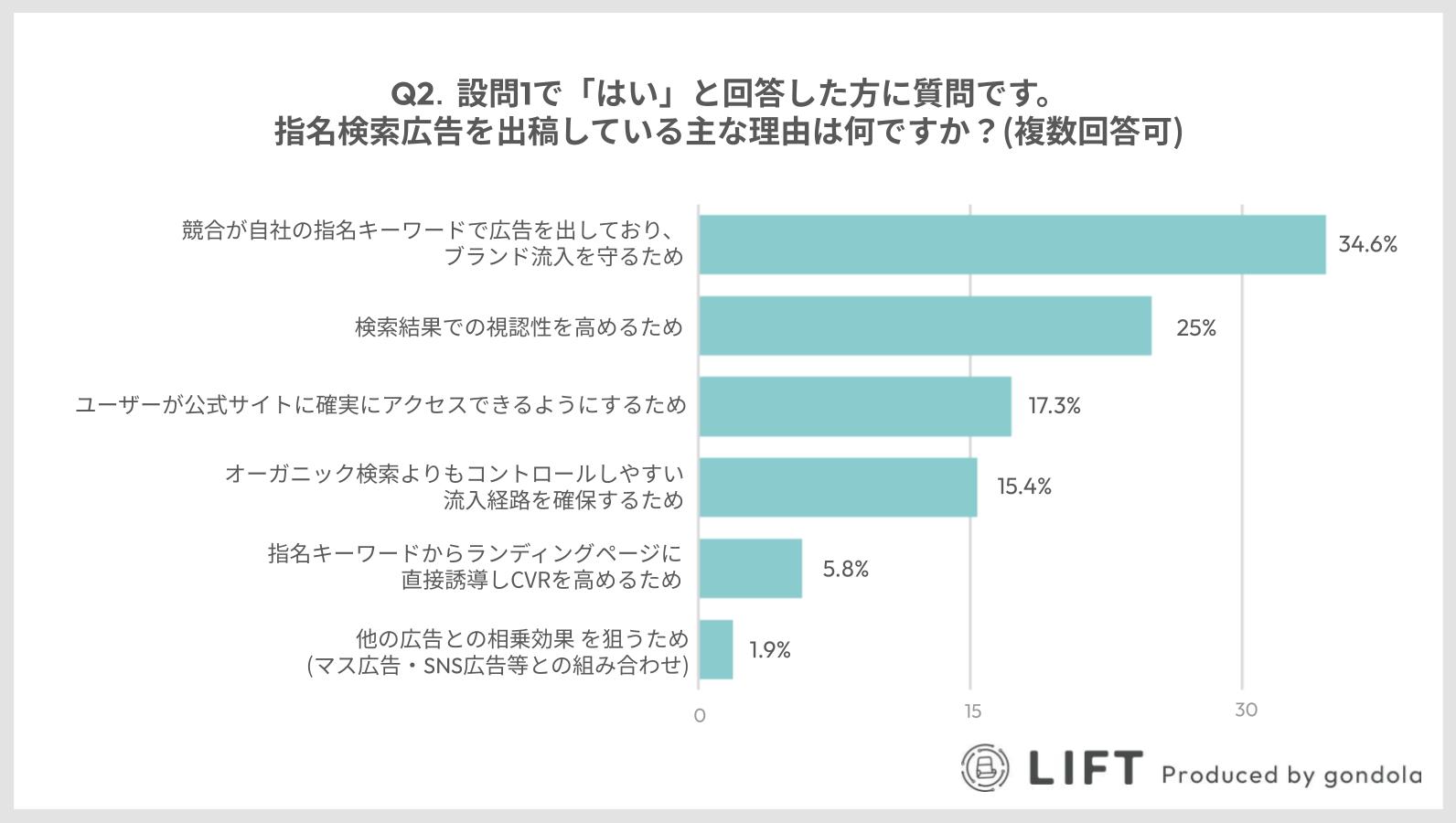

指名検索広告を出稿している企業の主な目的は、「ブランド流入を守るため」で34.6%でした。

次いで、「検索結果での視認性を高めるため」(25%)、「ユーザーが公式サイトに確実にアクセスできるようにするため」(17.3%)という結果でした。

指名検索広告の出稿理由は「競合対策」が最多

指名検索広告を出稿する最も大きな理由は「競合が指名キーワードで広告を出稿することへの対策」です。

競合が自社ブランド名を含むキーワードで広告を出すと、検索結果の上位に競合サイトが表示され、本来自社に訪れるはずだったユーザーが他社サイトへ流れてしまう可能性があります。このリスクへ対応するために、多くの企業が自社ブランドの指名検索流入を守るために広告を出稿しています。

SEOとの併用で「視認性向上」や「直接誘導」にも期待

また、SEOと併用することで検索結果の視認性を高めることも重要な目的のひとつです。

SEO施策によってオーガニック検索で上位を確保できている場合でも、競合の広告によってCTR(クリック率)が低下することがあります。その対策として、指名検索広告を併用して検索結果での優位性を保つ戦略が一般的になっています。

また、指名検索広告を活用すれば、ブランドサイトだけでなく、特定の商品やサービスのランディングページ(LP)に直接誘導することも可能です。

実際、コンバージョンの最大化を目的として指名検索広告を運用する企業も一定数存在することがわかりました。本調査では、5.8%の企業が「CVR(コンバージョン率)向上」を目的に指名検索広告を活用していることも明らかになっています。

社名やサービス名で検索した場合、検索結果ではブランドサイトが最上位に表示されることが多いです。一方で指名検索広告(リスティング広告)の場合CVRの高いLPへ誘導する事ができるため、結果としてCVRが高くなる傾向があります。

「訴求内容のコントロール」という広告ならではのメリットも

指名検索広告を活用するもうひとつのメリットは、検索結果に表示されるタイトルや説明文を自由にコントロールできる点です。

オーガニック検索の場合、Googleのアルゴリズムによってタイトルが書き換えられることがあります。しかし、広告では設定したコピーを確実に表示できるため、CTRの向上が期待できます。

指名検索広告を出稿しない理由|最大の課題は費用対効果

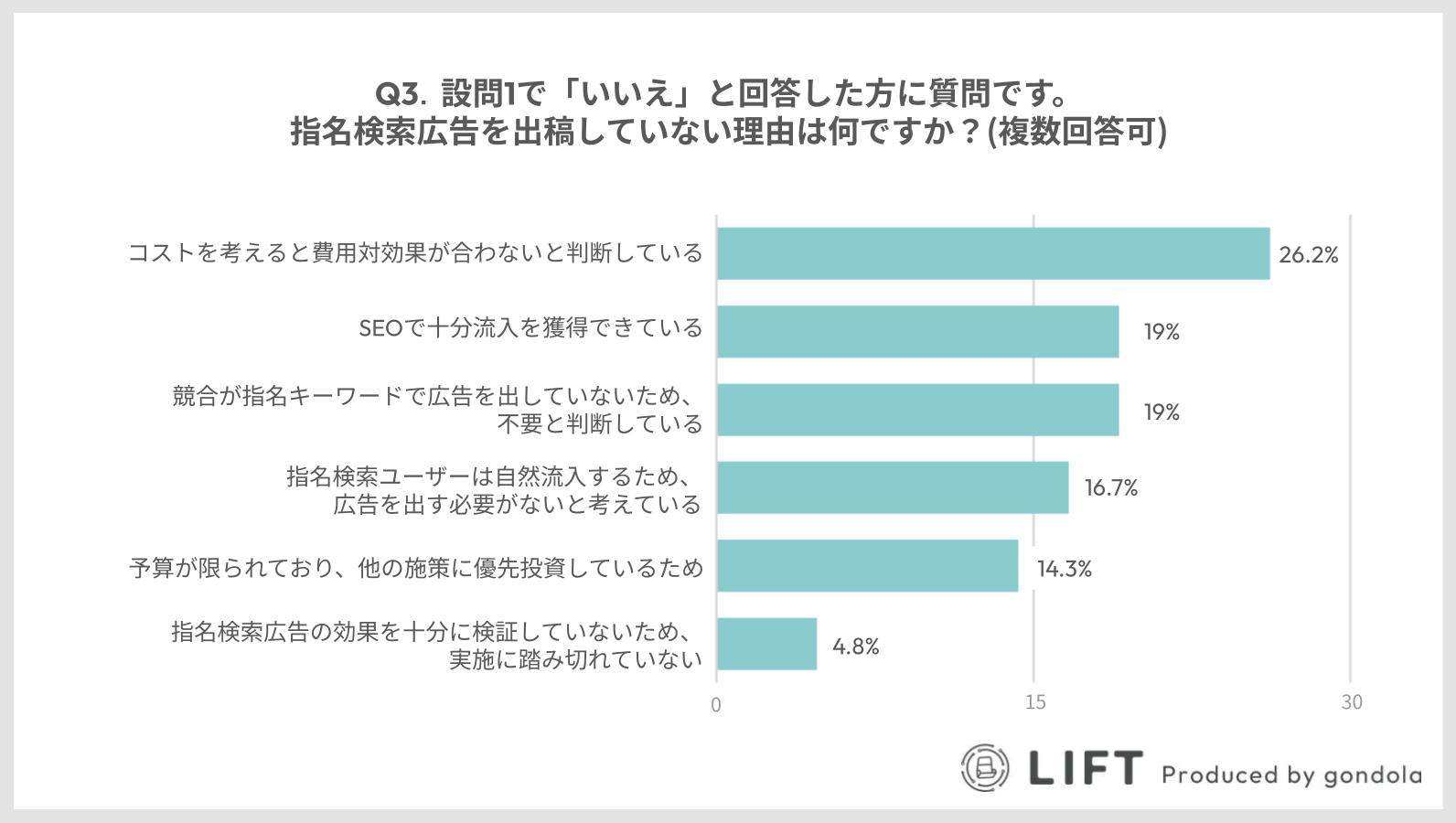

指名検索広告を出稿していない企業に最も多かった理由は、「費用対効果が合わない」で26.2%でした。次いで、「SEOで十分流入を確保できている」(19%)、「競合が指名キーワードで広告を出していない」(19%)という結果でした。

全体として、多くの企業が「指名検索ユーザーは自然流入する」「競合の出稿がない」「SEOが強い」といったことを理由に、コスト面をシビアに判断していることが読み取れます。

「費用対効果が合わない」が最多の理由

指名検索広告を出稿しない最大の理由は「コストがかかるため、費用対効果が合わない」(26.2%)でした。特に、競合が指名キーワードで広告を出していない場合、自然検索で十分な流入を獲得できると考え、広告出稿を控える企業が多いようです。

さらに、予算面での制約を理由に指名検索広告を見送る企業も14.3%存在しています。このような企業は、限られた広告費をディスプレイ広告やSNS広告など、他の施策に回していることが推測されます。

SEOが成功している企業は広告を不要と判断

また、SEO施策で成果を出している企業からは、「オーガニック検索で十分流入を確保できているため、広告の必要性を感じない」という回答も得られました。このことから、ブランド検索の上位表示が確保できている企業ほど、指名検索広告を出さない傾向にあるといえます。

特に、指名検索でのCTRが高く、オーガニック流入だけで十分にコンバージョンを獲得できている場合は、予算を他の集客施策に回したほうが費用対効果を高めやすくなるでしょう。

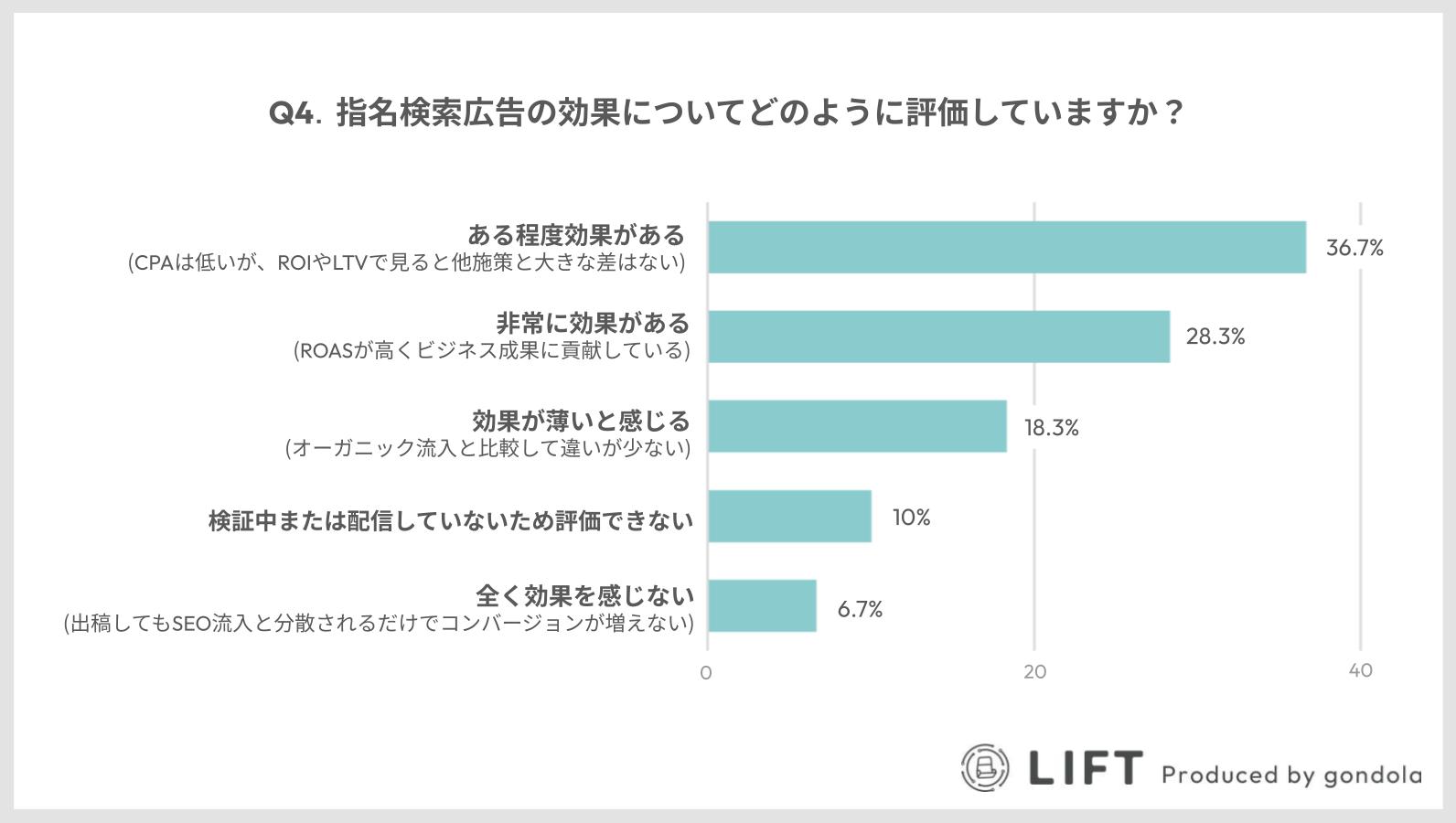

指名検索広告の効果|65.0%の企業が「効果あり」と評価

指名検索広告の効果について、全体の65.0%の企業が「効果がある」と評価し、特に「非常に効果がある」と回答した企業は28.3%にのぼりました。

この結果から、指名検索広告はROAS(広告の費用対効果)が高く、費用対効果の高い施策として機能していることが示唆されます。

必要性が低い企業があることも事実

指名検索広告の効果を実感できている企業が過半数を占める一方で、「効果が薄い」「全く効果を感じない」と感じる企業があることも判明しました。

18.3%の企業が「オーガニック流入と比較して違いが少ない」と回答していることから、SEOの強化によって指名検索広告の必要性が相対的に低下していることがうかがえます。

また、6.7%の企業が「全く効果を感じない」と答えていることからは、指名検索広告とSEO流入で分散するだけで効果を実感できないことが考えられます。

効果最大化には戦略的な運用が必要

指名検索広告の効果を最大化するには、以下のように広告戦略全体の中での役割を明確にすることが大切です。

- 競合が指名キーワードで広告を出している場合は、入札を強化し検索結果の優位性を確保する

- CVRが高いLPへ直接誘導し、広告の価値を最大化する

- オーガニック検索と併用し、流入チャネルを最適化する

指名検索広告の必要性は、競合の出稿状況によって変化します。どのような企業にせよ、競争環境や広告の目的に応じた適切な運用が、パフォーマンスを最大化するカギとなります。

効果測定には複数の指標が必要

指名検索広告の効果を正しく評価するには、CPA(顧客獲得単価)だけでなく、ROASやLTV(顧客生涯価値)などの複数の指標を組み合わせて分析する必要があります。

特にBtoB商材では、指名検索を行うユーザーの多くが、競合と比較検討しているケースが多い点に注意が必要です。

例えば、比較サイトを経由して指名検索に至ったユーザーは購入意欲が高いものの、必ずしも成約につながるとは限りません。なぜなら、営業の段階で他社と比較しながら慎重に最終的な意思決定を行うためです。

指名検索広告の効果を判断する際は、単純なCV数やCPAだけでなく、商談化率や成約率との関連も考慮しなければいけません。指名検索から流入したユーザーが最終的にどれだけ売上や利益につながっているのかを、長期的な指標も含めて把握できると、広告の本当の価値を評価しやすくなります。

競合の指名検索広告への対策

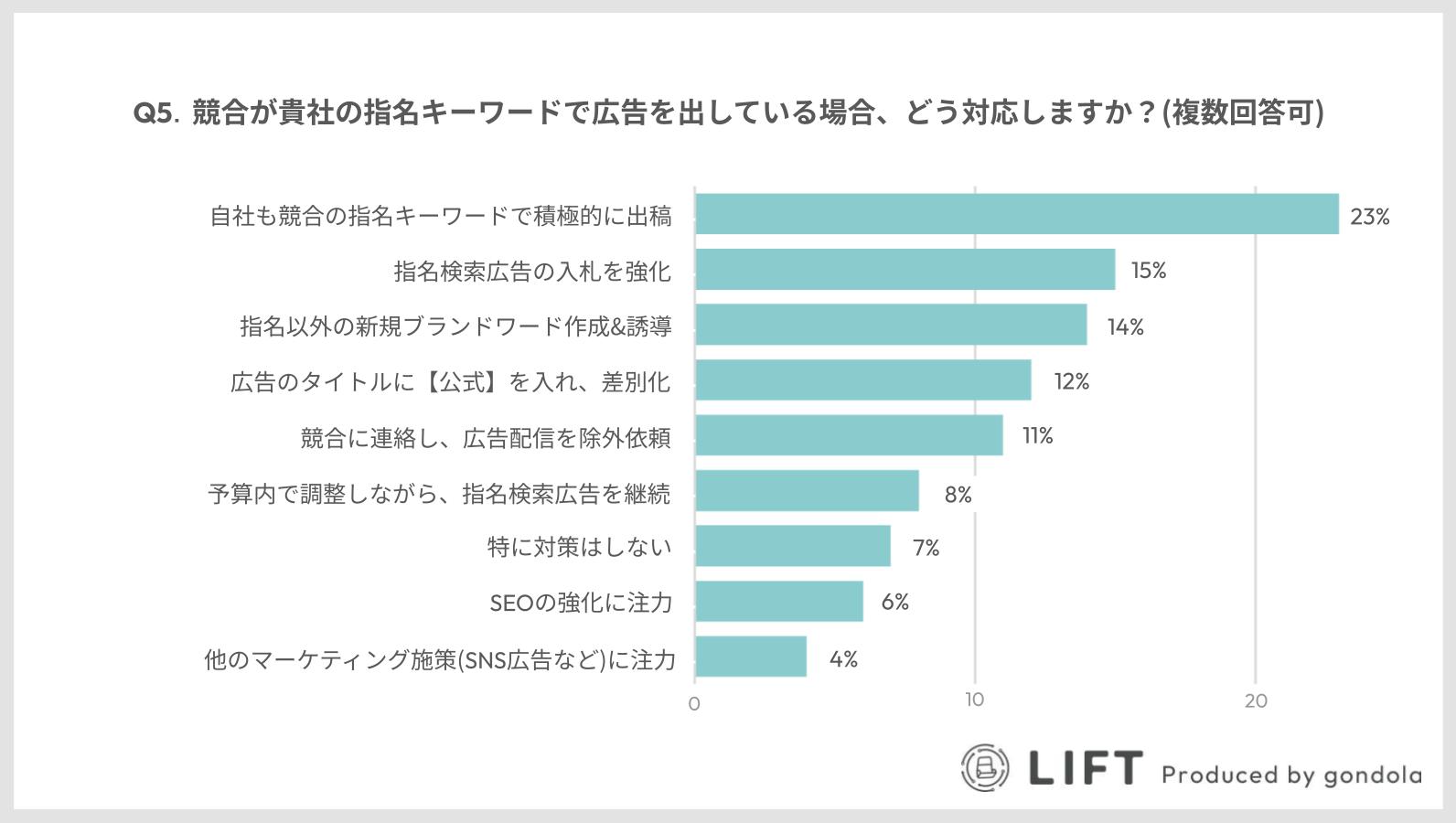

競合が自社の指名キーワードで広告を出している場合の対応策として最も多かったのが、「自社の競合の指名キーワードで積極的に出稿」(23%)でした。

次いで、「指名検索広告の入札を強化」(15%)、「指名以外の新規ブランドキーワード作成&誘導」が14%と続いています。

競合の指名キーワードへの出稿戦略が最多に

競合が指名キーワードで広告を出している場合、最も多く取られる対応策は「競合の指名キーワードにも自社広告を出稿する」(23.0%)という戦略です。

ここには、自社の指名検索流入を守ると同時に、競合のブランド名でも広告を展開することで、ユーザーの選択肢を広げ、競争を対等にする目的があると考えられます。

検索結果での優位性を確保する戦略を取る企業も

「指名検索広告の入札を強化」(15.0%)をし、検索結果での優位性を確保するという戦略も一定数の企業に採用されていました。この戦略には、競合広告の影響を最小限に抑え、検索結果での視認性を高める効果があります。

一方で、競争を避ける方法として「指名以外の新規ブランドワードを作成&誘導」(14.0%)、「広告のタイトルに【公式】を入れ、差別化」(12.0%)といった手法も用いられています。

特に、【公式】表記を活用すると検索ユーザーに安心感を与えられるので、競合の広告よりもクリック率を向上させる効果が期待できるでしょう。

最適な戦略は企業によって異なる

一部の企業では、「競合に連絡し、指名キーワードでの広告配信を除外するよう依頼する」(11.0%)という対応もみられました。しかし、競合が対応するとは限らないので、あくまで交渉手段のひとつとして活用されています。

また、「予算内で調整しながら継続する」「様子見する」といった慎重な対応を取る企業もありました。さらに、指名検索広告に依存しない戦略を取ったり、他の施策に注力したりといった選択をするケースもあります。

各社にとって最適な戦略は、業界の競争環境やマーケティング方針によって異なります。

競合が指名キーワード広告を積極的に活用している場合は、「直接対抗する戦略を取る」という結果が今回のアンケートで明らかになりました。しかし、ブランドイメージを維持するために差別化を図る方法や、SEO・SNS施策を活用して競争を回避したほうがよいケースもあります。

株式会社ゴンドラ シニアコンサルタント 藤原洋平による総評

調査結果から、指名検索広告は多くの企業にとって有効な施策であることが明らかになりました。その一方で、業界や競争環境によって費用対効果が異なり、競合動向の監視やSEOとのバランス調整、CVR向上施策が求められることもわかりました。

今後、指名検索広告の運用を最適化するためには、ROASやLTV(顧客生涯価値)などの複数の指標を組み合わせて分析をして、費用対効果を考えることが必要になっていくでしょう。

競合の広告対策と除外依頼の活用

競合が「自社の指名キーワード」で広告を出稿している場合は、相手に除外設定を依頼することもひとつの戦略です。双方が除外設定を行えば、公正な競争環境を保てるようになり、無駄な広告費の削減にもつながります。

ただし、実際には除外依頼に応じないケースや、除外をしないポリシーを掲げている企業もあるため、交渉の余地があるかどうかは慎重に判断する必要があります。

また、指名キーワードの除外設定は部分一致で行わないと十分な効果を発揮しないので、Googleの公式ガイドラインを確認しながら適切に設定することが重要です。

指名検索広告の費用対効果を最大化する入札戦略

指名検索広告の効果を最大限に引き出すには、入札戦略を最適化することが大切です。入札方法は広告の表示位置やCPC、コンバージョン数に大きな影響を与えるため、競争環境に応じた戦略を取っていきましょう。

各入札戦略の特徴は、次のとおりです。

| 入札戦略 | 特徴 |

| 目標インプレッションシェア | ・Google検索結果ページの指定位置(最上部/上部/任意の場所)に広告表示を目指す ・入札単価は自動的に設定される ・露出度重視の戦略として効果的 |

| コンバージョン数最大化 | ・特定のコンバージョン単価を目指さない戦略 ・コンバージョン重視の最適化 ・予算内でコンバージョン数を最大限に増やすことが目的 |

| クリック数最大化(推奨) | ・クリック目標に応じて入札単価を設定 ・1日の平均予算を設定するだけで運用可能 ・予算内で最大限のクリック数を獲得できるように最適化 ・Google広告システムが自動で入札単価を調整 |

目標インプレッション シェアでは、競合の入札単価の影響でCPC(クリック単価)が異常に高くなるリスクがあり、「コンバージョン数最大化」では、システムがコンバージョン獲得に重点を置くものの、競合広告が上位に表示される頻度が増え、上位面の視認性が確保されないケースがあります。筆者の推奨する指名検索広告の入札戦略は「クリック数最大化」です。

CPCを低く抑えつつ、クリック数確保のために上位表示される事が多いため、費用対効果のバランスが取れた運用ができることが多いです。

また、マス広告や動画広告を活用して指名キーワードの認知を広げている企業は要注意です。指名検索広告を適切に運用しなければ、競合が自社ブランド名で広告を出稿し、自社への流入チャンスが減る可能性があります。

自社のマーケティング投資によって獲得した指名検索ユーザーを守るためにも、競合の広告状況を定期的に分析して適切な対策を講じましょう。

指名検索広告の費用対効果を最大化するために

指名検索広告の費用対効果を最大化するには、競合による取りこぼしを防ぐだけでなく、獲得したユーザーを育成して、長期的なエンゲージメントにつなげる施策が不可欠です。

広告(獲得)からCRMまでを一気通貫で支援できる株式会社ゴンドラは、カスタマーエンゲージメントの最大化を得意としています。Web広告の運用から、CRM戦略の構築・運用まで、各分野のスペシャリストが貴社と同じゴールを目指し、統合型支援を提供します。

指名検索広告を含むWeb広告運用の最適化や、CRMを活用した継続的な顧客関係構築を強化したい企業は、ぜひゴンドラにご相談ください。

調査概要

調査実施会社:株式会社ゴンドラ

実施期間:2025年2月25日~2025年2月26日

調査対象:検索連動型広告の運用経験者男女60名

調査方法:インターネット調査

CONTACT お問い合わせ

WRITING 執筆

藤原 洋平

Google、Yahoo! JAPANを中心としたリスティング広告、Facebook、instagram、X(旧Twitter)、LINEを中心としたSNS広告、アフィリエイト広告、インフルエンサーキャスティングなど、webマーケティング全般を手掛ける。

これまで数多くのセミナー・ウェビナーに登壇。書籍「BtoBマーケティングの基本 IT化のインパクトを理解する12 の視点」(日経BP)を執筆。