与信管理とは、掛け払いなどの企業間の商取引において、貸倒リスクを下げるために、相手の支払い能力の有無や掛け払いで扱って良い金額などを調査・審査し、それらの情報を管理することをいいます。

与信管理は、取引のある企業の件数や状況などに応じて、専門の審査部、あるいは総務部・法務部・経理部・営業部などが担当します。しかし、マーケティングの担当者も与信管理についての知識を持っておくことが重要です。

マーケティング活動で得られる情報のなかにも、与信管理に役立つものがあり、担当部署に共有することで与信管理の精度を上げることができれ、貸倒リスクを減らすことができます。また、与信管理についての知識は、マーケティング施策における顧客リストの作成や顧客へのアプローチにも役立つものがあります。

貸倒リスクを下げることは会社全体にとって重要なことであり、部署間で協力しあって情報を共有することが必要です。本記事では、マーケティングの担当者に向けて、与信審査で知っておくべき知識ややるべきことを解説します。

与信管理とは

企業間取引では、先に商品・サービスを提供して後で代金をまとめて支払ってもらう「掛取引」が一般的です。このような後払いの商取引において、相手に支払い能力があると信用することを「与信」といいます。

後払いの商取引で代金を確実に回収するためには、商品・サービスを提供する前に取引相手の支払い能力の有無を正しく判断することが必要です。そのための調査や審査を「与信調査」「与信審査」といいます。また、いくらまでなら支払い能力があるのかという「与信限度額」を、取引先の状況に応じて適切に定める必要があります。

このように与信を管理することを「与信管理」といいます。与信管理を適切に行わないと、売掛金を回収できず、貸倒リスクが高まります。貸倒額が大きくなると、自社の資金繰りや経営状態の悪化を招くことになりかねません。

与信管理の担当部署は、企業によって異なります。企業の規模が大きい場合や、細かな与信管理が必要な場合などは、専門の審査部を設けることが多いようです。審査部がない場合、取引先の状況に応じて、総務部・経理部・法務部・営業部などが与信管理を担当します。

マーケティング担当者が与信管理を直接行うことはあまりありませんが、与信管理の知識は持っておいたほうが良いでしょう。

マーケティング担当者に与信管理の知識が必要な理由

冒頭で記載の通り、与信管理を直接行うことのないマーケティング担当者でも、与信管理の知識は必要です。

その理由を以下に詳しく解説します。

顧客へのアプローチで得られる情報が与信管理に役立つ

マーケティング施策を実施するにあたっては、顧客の獲得や育成のために、顧客の属性や課題感、行動履歴などの情報を一元管理することが良いとされます。そしてこれらの情報は、与信管理にも役立ちます。

例えば、他社の商品・サービスから乗り換えを希望する顧客の場合、与信管理の観点からは、同価格帯の商品・サービスを提供しても問題ないと判断する材料になるでしょう。あるいは新たに商品・サービスを導入する顧客の場合、その企業の規模感や業界内の位置づけ、商品・サービスに導入により解決したい課題なども与信管理の判断材料になります。

与信管理の知識により貸倒リスクの低い顧客リストを作成できる

マーケティング部署では、施策ごとにセグメント分けされた顧客リストが作成されます。その際に与信管理の知識があれば、あらかじめ貸倒リスクの高い顧客を除外したり、注意事項を添えたりして顧客情報を管理できます。

そのように顧客情報を管理できれば、貸倒リスクの低い顧客に絞ったアプローチや、与信限度額に応じた提案などが可能になり、成約に向けた交渉が与信審査で止まるということを減らせます。マーケティング部で成約まで施策を行う場合だけでなく、顧客リストを営業部に引き継ぐ場合にも役立つでしょう。

現場レベルでの与信管理とチェック方法

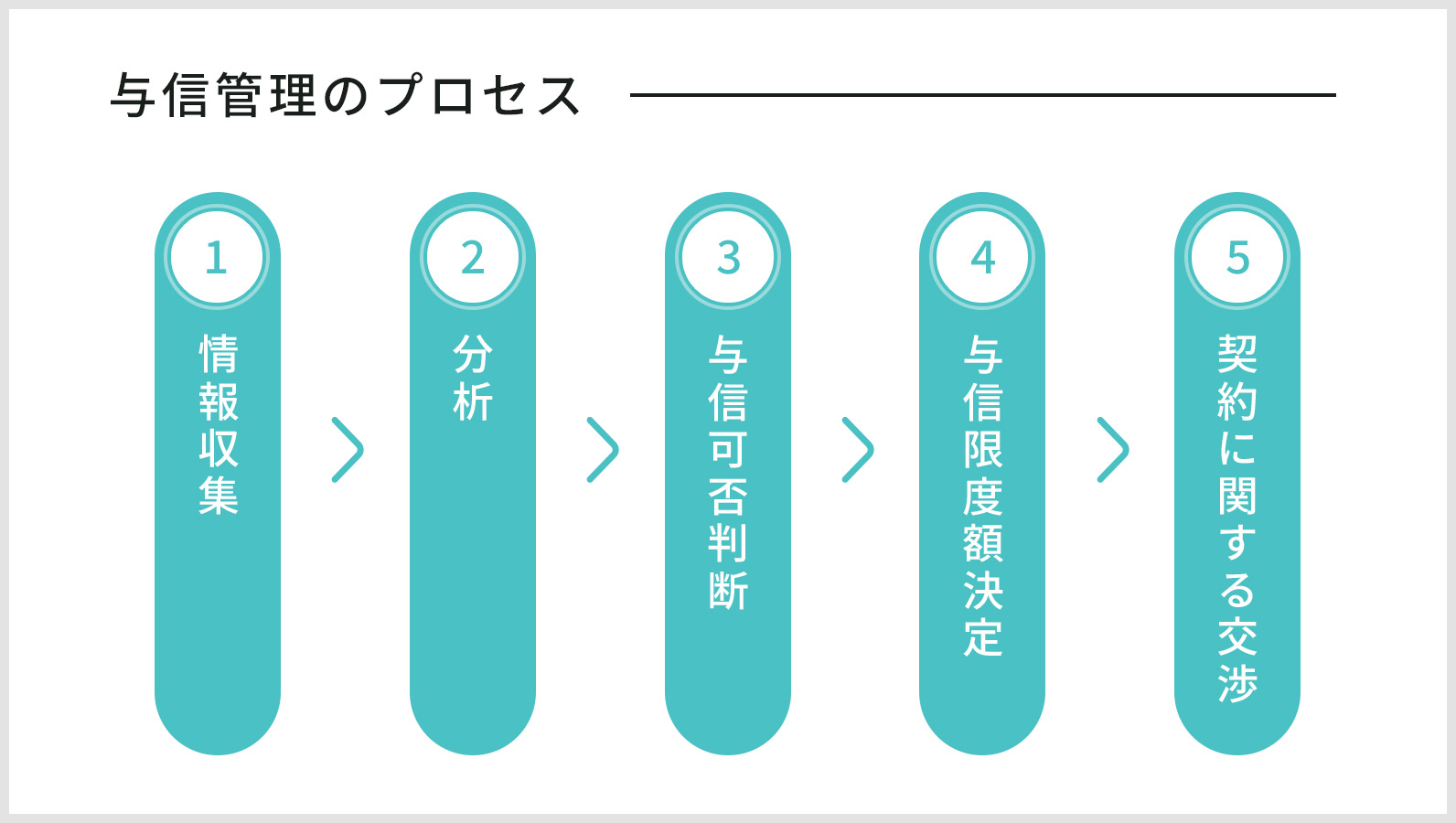

与信管理の一般的なプロセスを簡単に表すと、以下のようになります。

1.情報収集

2.分析

3.与信可否判断

4.与信限度額決定

5.契約に関する交渉

このなかでマーケティング担当者が主に関係するのは「1.情報収集」のプロセスです。

現場のマーケティング担当者がそのためにチェックしておくと良い情報としては、以下のようなものがあります。これらの情報をチェックしておき、気になることがあれば早めに与信管理の担当部署に相談しましょう。

自社の与信管理に関する規程

与信管理の大前提として、まず、自社の与信管理についての規定を確認します。与信管理のための

- チェック項目や基準

- 与信上限額の決め方

- 受注フローのどのタイミングで与信審査を行うか

などを確認しておくことで、マーケティング担当者として与信管理のためにどういった情報が必要なのか大枠をつかむことができます。

顧客情報を管理するときに、与信管理のための情報も反映できる項目を作っておくと情報を確認しやすくなります。

3分でできる与信チェックリスト

マーケティング部署の日常業務のなかで得られる情報で、与信管理に役立つものとしては以下のような情報があります。

| 与信情報 | 確認すべき内容 |

| 顧客企業の評判・口コミ | 業界内での評判、Google検索のサジェスト、Googleマップのクチコミ、転職サイト/SNSでの評判など |

| 顧客企業の組織の体制・労働環境 | 役員変更、組織変更、他社との提携、採用状況など |

| 顧客企業の市場での立ち位置 | ブランドや商品・サービスのシェアや知名度、競合企業の状況など |

| 関連するニュース・プレスリリース | 商品・サービスのリリースやリニューアル、商品・サービスの提供終了、新技術の開発、法規制の変更など |

顧客企業がBtoC企業の場合、GoogleマップのクチコミやSNSで検索したときの評判なども参考になります。

重要な警戒シグナルとその察知方法

前述の「与信チェックリスト」を踏まえ、顧客企業に以下のような変化があった場合は、貸倒リスクが高まっていると考えられます。与信担当部署に相談しましょう。

- Web上でネガティブなサジェストや口コミが増えている

- 主要な得意先・仕入先の喪失

- 市場シェアの急激な減少

- 競合企業の急成長

- 商品・サービスの縮小や終了などのプレスリリース

- 労働環境が悪化している

- 人材流出が続いている

組織での実践的な与信管理

与信管理の精度を上げるには、担当部署だけでなく組織全体で最新の情報を共有することが重要です。ここでは、そのために効果的な方法を紹介します。

また、与信管理は守りの面だけでなく、その情報を活用することで、マーケティング部や営業部が顧客に効果的なアプローチができる、攻めの面もあります。

各部門との効果的な連携方法

組織の各部門で効果的に連携するには、自社の与信管理に関する規定を全体で共有したうえで、顧客に関する情報を一元管理しましょう。その際、部署や担当者によって情報の閲覧権限を柔軟に調整できるシステムの利用が理想的です。

また、貸倒リスクの高低や与信限度額に応じて取引先を点数化およびカテゴライズできるようにしておくと、与信管理の担当者以外でも交渉中の顧客の与信について判断しやすくなります。

定期的な見直しの仕組み作り

企業の経営状況は変化します。それに対応して与信管理の精度を保つためには、与信の定期的な見直しが必要です。

一般的に与信管理は、取引を開始するときの他に、毎年決まった時期に定期的に審査を行うというように、サイクルを決めて取り組みます。

またそれ以外にも、経営状況に大きな影響を与える変化が顧客企業にあった場合、再度審査を行うフローを作っておくことで、貸倒リスクの変動にすぐに対応できます。

与信の定期的な見直しにあたっては、前述の「各部門との効果的な連携方法」で解説したように、顧客に関する情報を一元管理しておくと、情報の見直しも効率的です。

与信管理を活用した提案力の向上

前述の方法により組織全体で与信管理が効果的に機能すれば、債権回収にかかる工数を減らし、よりポジティブに売上を上げる業務に工数を多く使えるようになります。

これは与信管理の攻めの面と言えます。特にマーケティング部や営業部にとって与信管理の大きなメリットとなるでしょう。

与信管理で扱う顧客に関する情報を組織全体で活用することで、

- 与信限度額の高い顧客をめがけた大型提案

- 貸倒リスクが低く事業成長中の顧客に対して上位の商品・サービスやオプションの提案

などのアップセル・クロスセルを効果的に行えるはずです。

また、与信管理において顧客企業の組織体制の変更や市場での立ち位置などの情報を収集することで、顧客の課題感を具体的に推察し、より受け入れられやすい提案をすることもできるのではないでしょうか?

債権回収は工数だけでなく精神的な負担も大きく、エネルギーを使う業務です。その業務を減らし、よりポジティブな業務を増やすことができれば、組織全体で仕事へのモチベーションも高まるはずです。

与信管理の注意点とベストプラクティス

精度を保ちながら効率的な与信管理を行うために、

- 会社全体で対応する必要がある

- 定期的に見直しを行う

- 企業データベースなどを活用して効率化する

の3点に注意して対策をしましょう。

会社全体で対応する必要がある

繰り返しになりますが、与信管理は担当部署だけでなく会社全体で対応することで、その精度を上げ、効率化することができます。

マーケティング部署も与信管理に無関係ではないという意識を持ち、本記事で紹介したような情報をチェックして、他部署と連携していく必要があります。

特に、自社の与信管理に関する規程や、一般的に与信管理に必要な顧客の信用情報についてはしっかりと把握しておきましょう。

たとえば、顧客企業における重要な人材の流出や主要な得意先・仕入先の喪失、強力な競合企業の出現や市場の喪失、ブランドイメージの悪化などは、与信に大きな影響を与えます。自社が与信管理においてどのような情報を重視するのか、担当部署にも確認しましょう。

その上で、顧客企業の与信に影響を与えるであろう情報を入手したときは、担当部署と連携してその企業の与信の見直しを行います。

定期的に見直しを行う

与信管理の精度を保つためには、定期的な見直しが必要です。

基本的に、その仕組みやフローを作成するのは与信管理の担当部署ですが、マーケティング部署でも把握しておき、見直しの際に協力しましょう。

与信の定期的な見直しには、顧客企業に関する最新の情報が重要です。マーケティング部署では、市場や顧客を分析するなかでリアルタイムの情報を入手することが多いので、それらを顧客データベースに反映しておくことで、与信管理の見直しに役立ちます。

企業データベースなどを活用して効率化する

与信管理は、自社で収集した情報だけでなく、企業データベースなど外部の情報も活用することで効率化できます。とくに定量的な情報の収集は、企業データベースを活用することで大きく効率化できます。

また、新規顧客の与信管理は、自社内に蓄積された顧客企業に関する情報が少ない状況なので、企業データベースを活用することで与信管理の精度も上がります。

企業データベースにはさまざまな提供元があります。当然、企業データベースなら何でも良いというわけではなく、信頼できる提供元のもので、与信管理に必要な情報が多く含まれているデータベースを選びましょう。

CONTACT お問い合わせ

WRITING 執筆

加藤 淳平

経理・財務分野において、事業会社と税理士法人での実務経験を持つプロフェッショナル。

事業会社では経理・財務・経営企画分野で、決算業務、予実管理、予算策定、組織再編、J-SOX対応まで幅広く従事。税理士法人では財務・税務支援業務に加え、財務DDや株価算定業務を担当。

日商簿記1級、全経簿記上級の資格を有し、税理士試験(簿記論)合格。理論と実務の両面から、企業の財務・経理課題に対する深い知見を有する。